沒有PM 2.5的空氣才是好空氣,但與之不同的是,有水垢(礦物質)的水才是好水。

數篇臺灣地區的流行病學調查報告顯示飲用軟水與疾病之間存在相關性:

Yang et al. 1998. Calcium, magnesium, and nitrate in drinking water and gastric cancer mortality. Japanese Journal of Cancer Research 89, 124-130.

從飲用水中攝入鈣對胃癌風險具有顯著的保護作用。 鎂對胃癌也有保護作用,但僅限於鎂含量最高的人群。

Yang et al. 1999. Esophageal cancer mortality and total hardness levels in Taiwan's drinking water. Environmental Research 81, 302-308.

使用軟水會使食道癌死亡風險高出 42%。(請留意逆滲透RO水正是極致的軟水)

Yang et al. 1999. Pancreatic cancer mortality and total hardness levels in Taiwan's drinking water. Journal of Toxicology and Environmental Health Part A 56, 361-369.

使用軟水會使胰臟癌死亡風險增加 39%。 趨勢分析顯示,隨著飲水硬度的降低,胰腺癌的比例增加。 這對台灣水業和人類健康來說是一個重要的發現。

Yang et al. 1999. Rectal cancer mortality and total hardness levels in Taiwan's drinking water. Environmental Research 80, 311-316.

趨勢分析顯示直腸癌的比例隨飲用水硬度的降低而增加。 這對台灣水業和人類健康來說是一個重要的發現。

Yang et al. 2000. Calcium and magnesium in drinking water and the risk of death from breast cancer. Journal of Toxicology and Environmental Health Part A 60, 231-241.

研究表明,飲用水中的鈣和鎂水平與乳癌死亡風險之間存在顯著負相關。(鈣鎂越多,得乳癌死掉的風險越低)

Yang et al. 2006. Calcium and magnesium in drinking water and risk of death from acute myocardial infarction in Taiwan. Environmental Research 101, 407-411.

從飲用水中攝入鈣對急性心肌梗塞死亡風險具有顯著的保護作用。

Chiu et al. 2011. Calcium and magnesium in drinking water and risk of death from kidney cancer. Journal of Toxicology and Environmental Health Part A 74, 62-70.

從飲用水中攝入鈣可能對腎癌死亡風險具有顯著的保護作用。

查了一下多篇論文的第一作者Yang,正是高雄醫學大學的特聘教授兼校長楊俊毓博士:

同性質的國外研究中,不少研究也支持飲水硬度與疾病的負相關:

Helte et al. 2022. Calcium and magnesium in drinking water and risk of myocardial infarction and stroke - a population-based cohort study. The American Journal of Clinical Nutrition 116, 1091–1100.

高鈣鎂含量的飲水與較低的缺血性和出血性中風風險相關。飲用含有高濃度鈣和鎂的水,尤其是鎂,可以降低停經後婦女中風的風險。

Howarth et al. 2012. Association of water softness and heavy alcohol consumption with higher hospital admission rates for alcoholic liver disease. Alcohol and Alcoholism 47, 688–696.

軟水地區中酒精性肝病的住院率高於硬水地區。 鑑於鎂缺乏會加重酒精引起的肝損傷的實驗證據,低鎂濃度的軟水可能是酒精攝入導致肝損傷發展的一個額外因素。

Jiang

et al. 2016. Magnesium levels in drinking water and coronary heart

disease mortality risk: A meta-analysis. Nutrients 8(1), 5.

作者在各大資料庫中用關鍵字找出2284篇文獻,再依據標題、摘要篩出72篇相關文獻並閱讀全文,最後挑出9篇可靠文獻(包含77821例冠心病病例)進行薈萃分析,結論是飲水中鎂水平與冠心病死亡率顯著負相關(飲水中鎂含量越多,得冠心病死亡的機率越低)。

雖然研究揭示的相關性不代表軟水與疾病間存在因果關係,但這已足夠提示消費者不可輕忽長期飲用RO逆滲透水、蒸餾水、去離子水等極度去礦物質水所造成的隱患。

本人從學生時代開始飲用去礦物質水長達十多年,雖然大學時就有實驗室學姊提醒純水沒有礦物質,不過當時認為「人體所需礦物質主要來源是食物而非飲水,所以喝純水無妨健康」。現在回顧,這種信念不僅邏輯錯誤且毫無根據,「礦物質的主要來源是食物」這件事並不表示「長期飲用純水無礙健康」,用這種信念作為長期的飲水指引,必將承受程度未知的健康風險。

從證據等級1b的隨機對照實驗來看,長期飲用低礦物質水對動物生理有顯著影響。例如以下三篇研究,請留意這些研究揭露的已經是因果關係,不僅是相關性。

Qiu et al. 2015. Multi-generational drinking of bottled low mineral water impairs bone quality in female rats. PLoS One 10, e0121995.

作者讓雌性大鼠飲用自來水、瓶裝天然水、瓶裝礦化水、以及瓶裝純水連續三代。結果發現三種瓶裝水組別大鼠股骨骨幹的最大撓度、彈性撓度和極限應變均顯著降低。瓶裝天然水與瓶裝純水組別大鼠脛骨鈣水平均顯著低於自來水組。而且不只骨質有明顯差異,作者還發現飲用自來水的大鼠孫代血清中維他命D濃度顯著較高。

作者的結論是:「長期飲用低礦物質水可能會擾亂骨骼代謝和生化特性,從而削弱雌性骨骼力學特性。

飲用含有足夠礦物質的自來水對骨骼健康更有益。」

徐安伟等人 2017. 5种饮水对发育期大鼠骨代谢、骨微结构及骨强度影响的比较研究. 第三军医大学学报 39, 1075-1080.

作者比較了礦物質含量不同的5種飲水對發育期大鼠骨骼生長的影響。50隻3週齡斷乳大鼠適應性餵養1週後,隨機分為5組並分別用5種飲水連續餵養13周。結果發現與純水組相比,自來水和礦泉水1、2組的骨鈣素顯著升高(p<0.05);與天然水和純水組比較,礦泉水1、2組的骨小梁強度增加。結論是「發育期大鼠長期飲用純淨水後骨生長水平較低,而飲用富含礦物質的天然礦泉水對骨骼生長較有利」。

想想看,發育期大鼠用純水只要養3個月,骨生長水平就會降低,家裡小孩隨便養都要超過20年!

谭瑶等人 2017. 低矿物质饮水连续3代饮用对大鼠蛋白质平衡及维生素A和维生素D3水平的影响. 第三军医大学学报 39, 1093-1098.

作者的結論是:「食物的攝入並不能平衡因飲水中礦物質和微量元素的攝入減少對機體營養狀況產生的改變。飲用礦物質種類及含量豐富的自來水,比飲用低礦物質的水,更有利於維持機體蛋白正向平衡以及較高的25(OH)VD3水平。因此就從蛋白合成代謝和維生素A、25(OH)VD3方面來看,飲用自來水是一種良好的飲水方式,對動物和人類的機體健康和營養平衡都是有益的,特別是對蛋白需求敏感的人群尤為有益,應值得提倡和推廣。而長期飲用低礦物質飲水則可能對機體蛋白質營養狀況和維生素D水平產生不利影響。」

類似上述的長期隨機對照實驗在人類身上很難進行,短期實驗目前只找到一篇:

Guillemant et al. 2000. Mineral water as a source of dietary calcium: acute effects on parathyroid function and bone resorption in young men. The American Journal of Clinical Nutrition 71, 999–1002.

研究對象為12個平均年紀為21.1±1.2歲的健康青年,以隨機順序飲用500 cc 鈣含量為344 mg/L高鈣水,或鈣含量小於10 mg/L的低鈣水(作為對照,臺灣高屏地區自來水含鈣量約為125~249 mg/L,RO水鈣含量則遠低於於10 mg/L)。飲水前與飲水後1, 2, 3, 4個小時分別抽血採樣,並且收集飲水前後的尿液。檢驗項目為:

1. 血淸與尿液鈣濃度。

2. 血清副甲狀腺素濃度(intact parathyroid hormone,蝕骨作用指標,濃度越高,骨骼會釋出更多鈣)。

3. 血清與尿液骨膠原蛋白交聯碳端肽濃度( type 1 collagen cross-linked C-telopeptide,濃度上升代表蝕骨作用增加)。

結果發現: 飲用高鈣水之後的4小時內,血鈣與尿鈣濃度都明顯上升。

飲用高鈣水之後的4小時內,兩項與蝕骨作用相關的血清生化指標都顯著降低:

作者的結論是「飲用水中只要含有中等劑量的鈣(172 mg),就能快速抑制蝕骨作用」。

這個研究比較可惜的是沒有加入飲用自來水當作額外對照,否則將更具公衛保健價值。不論如何,該研究已明確證明了飲水中鈣會影響人類血清中與骨質代謝相關的激素水平,而且僅僅只是喝一杯500 cc的水,影響就能持續4小時。別忘了,同體積的水我們每天要喝3~4杯,每年至少喝超過1000杯。雖然這篇研究只是短期的臨床試驗,無法證明長期飲用去礦物質水會影響人骨質,但基於該研究結果與前面介紹的三篇長期的動物實驗,個人認為10年20年喝下來,人骨質受飲水礦物質影響的可能性是很大的,希望將來有長期性的研究出現來證明我的猜測。

綜合以上所有科學證據,選購淨水器時,最好安裝可以保留自來水礦物質的淨水器或濾芯,例如活性碳、PP濾棉、多孔陶瓷、中空絲膜,這些濾材的孔徑都大於離子,不會濾除水溶性礦物質。如果自來水過濾後生飲不適口,只要煮沸即可改善口感(個人經驗,原因尚待研究)。

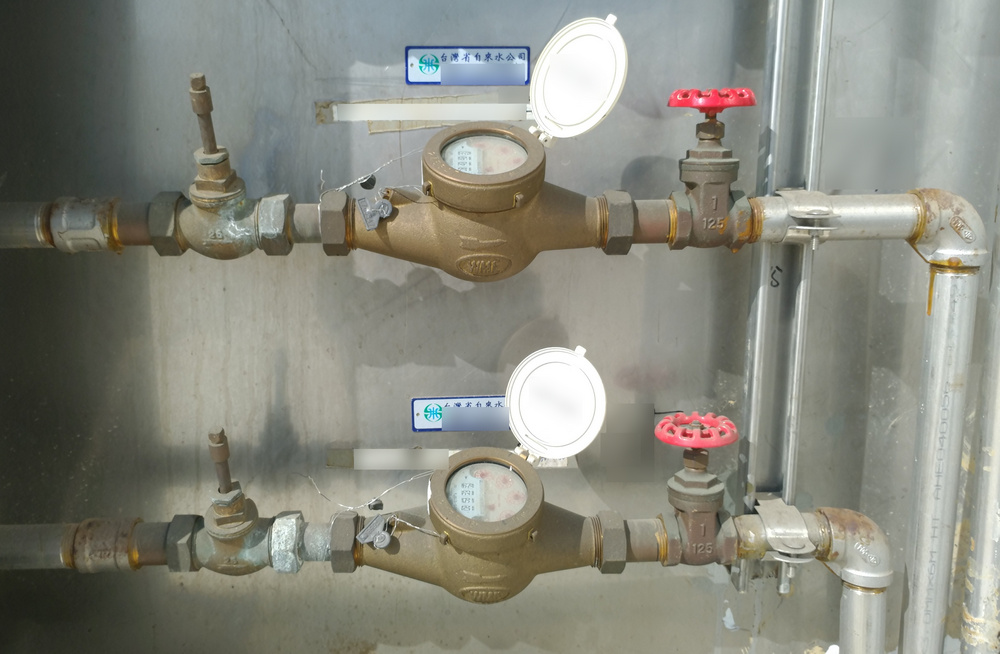

若實在擔心管路老舊可能有鉛污染的話,可自費請當地環保局檢驗自來水重金屬,台南市驗鉛只要1400元,發現有明顯污染再來裝RO也不遲。不需為了不確定有無的重金屬污染而移除飲水中所有可以促進健康的礦物質與微量元素。

如果讀者還是認為現有證據都不充分,寧願相信淨水器業者,那麼請想想看:地球上從有生命以來,沒有任何動物的飲水是去礦物質水。長期飲用RO水的人,實際上就是在做一件我們祖宗百千萬代從沒做過的事。我們能不怕嗎?

有學者發現在大量使用海水淡化技術(對了,就是RO逆滲透)的波斯灣國家,人群中消化系统癌症發病率正在陡升,因此回顧了電解質紊亂在癌症發育中所扮演角色的相關論文,並發表如下綜論:

Nriagu

et al. 2016. Health effects of desalinated water: Role of electrolyte

disturbance in cancer development. Environmental Research 150, 191-204.

本綜論討論了攝入軟水如何通過介導癌症微環境中的一些關鍵途徑和過程(例如血管新生、基因組不穩定、對程序性細胞凋亡的抵抗、持續增殖信號、細胞永生化和致瘤性炎症)產生致癌作用。大量研究充分支持低滲透應激反應過程可以上調許多潛在致癌基因。

對於極端複雜的人體,最好是保持敬畏,不要輕易用全家人的身體作實驗。畢竟,很多事物都是在人們大量使用很長一段時間後才被發現對健康有害,例如香菸、檳榔、鐳水、四乙基鉛、石綿、馬兜鈴酸等等。

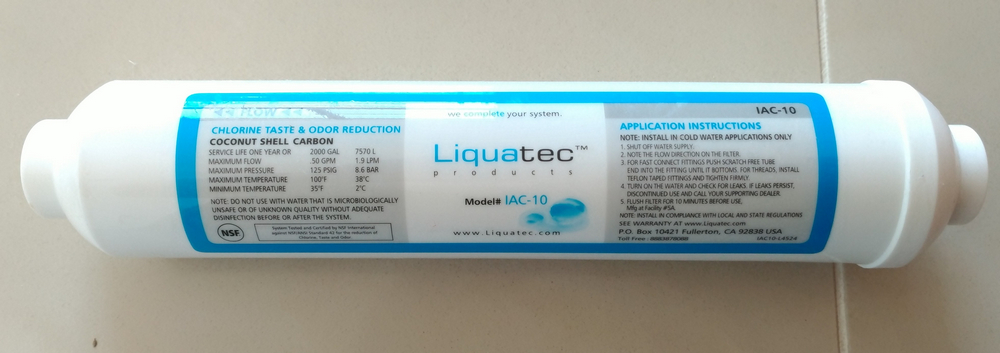

如果家裡已經裝了RO淨水器怎麼辦? 在後端加裝再礦化濾芯也許是一個可以考慮的辦法。

Janna et al. 2016. Demineralized drinking water in local reverse osmosis water treatment stations and the potential effect on human health. Journal of Geoscience and Environment Protection 4, 104-110.

作者調查了伊拉克5座使用RO技術的水廠生產的水樣,其中礦物質含量均很低,因此作者建議「 RO水廠生產的飲用水應再礦化以增加必要成分的濃度,從而最大限度地降低含有低濃度碳酸鈣飲水的潛在影響風險。」

延伸閱讀:

世界衛生組織,2005。飲水裡的營養素。(簡體中文版PDF永久載點)

世界衛生組織,2022。Guidelines for drinking-water quality.

林慶順教授,2021。去礦物質過濾水對健康的影響。

舒为群,2017。多元化饮用水时代背景下饮水与健康关系研究的思考。第三军医大学学报第39卷。(PDF永久載點)